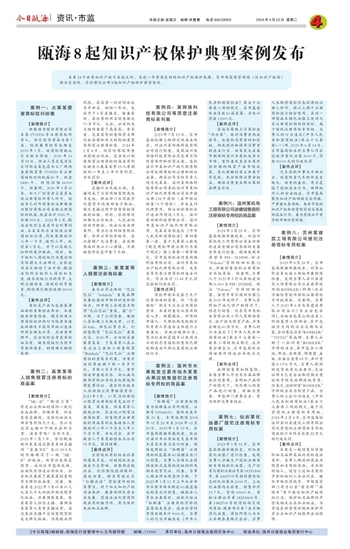

在第24个世界知识产权日来临之际,为进一步营造良好的知识产权保护氛围,区市场监督管理局(区知识产权局)联合区法院、区检察院公布8起知识产权保护典型案例。

案例一:占某某侵害商标权纠纷案

【案情简介】

潍柴动力股份有限公司系第1705556号注册商标所有人,核定使用商品为第7类,经续展商标有效期至2032年1月,该商标曾被认定为驰名商标。2020年11月18日,执法人员在龙湾区天河街道某包装加工厂现场查获假冒第1705556号注册商标标识的纸箱80个、纸盒5480个、防伪标贴66300个。经查明,2020年4月以来,加工厂经营者占某某未经注册商标所有人许可,制造并已对外销售标注潍柴动力股份有限公司关联注册商标的纸箱、纸盒共计1650个,金额305元。2022年1月,瓯海法院对占某某作出刑事判决,占某某犯非法制造注册商标标识罪,判处有期徒刑二年一个月,缓刑三年,处罚金1万元,并予以没收已扣押的案涉物品。同时,由于权利人因侵权行为遭受的实际损失无法确定,主张适用法定赔偿于法不悖,瓯海法院综合权利人商标知名度、被告侵权行为的情节、主观过错程度、持续时间等因素,酌情确定赔偿数额56000元。

【案件点评】

商标是产品与包装装潢画面的重要组成部分,本案被告销售伪造、擅自制造注册商标标识的行为给原告造成的损失不能简单地以违法所得金额来计算。在该案审理中,区法院综合考虑商标知名度、被告侵权行为情节等各项因素,酌情确定赔偿数额。

案例二:高某某等人销售假冒注册商标的商品案

【案情简介】

“SK-II”“雅诗兰黛”等是公众熟知的国际一线化妆品品牌,价格昂贵。但在某些直播间,这些化妆品大部分售价仅几十元。你以为这是主播口中的正品积压货、清仓货吗?当然不是。2023年1月3日,家住瓯海的刘某某通过戴某某的直播间“富婆XX”店以29.9元的价格购买了一瓶“SK-II”护肤品,收货后发现是假货,遂向区市监局反映。后该线索移送公安机关,公安机关查获了戴某某销售假冒名牌化妆品案。经查,戴某某自2022年3月以来以几元至几十元的低价购进假冒化妆品,并雇佣张某某、陈某某等人担任主播,雇佣温某某等人负责直播运营,通过某些直播平台销售假冒欧美大牌化妆品。为规避法律风险,在经营一段时间后就另开新店。短短一年内,先后开了6家直播店,被查获时,其经营的网店销售额达70多万元。之后,公安机关又陆续查获了高某某、李某某、范某某等销售假冒名牌化妆品案和源头制假的莫某某假冒注册商标案。2024年2月4日,经区检察院审查并提起公诉后,区法院以销售假冒注册商标的商品罪判处被告人戴某某等15人有期徒刑一年至三年不等刑罚,并处罚金。

【案件点评】

直播行业风起云涌,直播间成了当前网络售假高发多发地,执法部门采用数字化监管手段做好电子取证,固定直播过程中销售侵权商品的证据。同时,区检察院加强与公安机关、人民法院的协作配合,依法从快办理案件,有力打击网络售假犯罪,维护正常经济秩序。在此提醒广大消费者,在选购商品时务必小心谨慎,不要被低价优惠冲昏了头脑。

案例三:崔某某等人假冒注册商标案

【案情简介】

森马公司注册的“巴拉巴拉”“balabala”童装品牌具备较高的市场辨识度和影响力,但市场上出现很多假冒“巴拉巴拉”童装,屡“打”不绝。为了应对侦查,嫌疑人在标题上大做文章,以巴拉bala、班巴拉等为名,行销售假冒“巴拉巴拉”童装之实。2020年,公安机关查获崔某某、于某某等人在山东省汶上县加工销售假冒“Balabala”“巴拉巴拉”注册商标的童装系列案,涉案非法经营数额少则一百多万元,多则六百多万元。案件移送审查起诉后,浙江森马服饰有限公司向法院提起附带民事诉讼,请求判令被告人承担相应民事赔偿责任。2023年9月、10月,区检察院以假冒注册商标罪先后对于某某、崔某某、程某某等人提起公诉,区法院以假冒注册商标罪、销售假冒注册商标的商品罪判处各被告人有期徒刑二年六个月至三年三个月不等,并处罚金。其中被告人于某某赔偿森马公司75万元,获得谅解。

【案件点评】

当前侵犯商标权类犯罪仍高发多发,对被侵权企业造成不良影响。该案移送起诉后,区检察院能动履职、高效办案,精准有效认定“打擦边球”商标案件的犯罪事实,对于加大知识产权司法保护、服务保障民营企业发展、营造法治化营商环境具有积极作用,有力保护本地知名品牌。

案例四:某网络科技有限公司等恶意注册商标系列案

【案情简介】

2023年7月19日,区市监局依据上级移交的违法线索,对温州某网络科技有限公司进行检查,发现温州某网络科技有限公司没有实际经营场所和经营业务,委托温州市某知识产权代理有限公司处理商标的注册和转让业务,两家公司实际负责人均为龙某某。温州某网络科技有限公司委托温州市某知识产权代理有限公司共申请注册138个商标(其中转让销售75个商标), 并未支付代理费用,转让该批商标合计违法所得近3万元。温州某网络科技有限公司、温州市某知识产权代理有限公司、龙某某分别违反《中华人民共和国商标法》第四条第一款、第十九条第三款及《规范商标申请注册行为若干规定》第三条第一项等规定。区市监局依法对某网络科技有限公司、温州市某知识产权代理有限公司、龙某某等恶意注册商标的违法行为,作出共计13.48万元罚没款的行政处罚。

【案件点评】

商标申请本是基于生产经营活动的需要,但“恶意囤标”则是不正当占用商标资源。本案的查处从案源线索入手,顺藤摸瓜,对商标申请人、代理机构及机构实际负责人等违法主体进行立案查处,实施全链条打击,有力打击和震慑不以使用为目的的恶意囤标销售及代理机构违法代理此类商标注册的行为。

案例五:温州市水果批发交易市场木某某水果店销售侵犯注册商标专用权的商品案

【案情简介】

“怡颗莓”注册商标图案为怡颗莓公司所拥有,注册号19946653,国际分类号第31类,专用权期限2018年02月21日至2028年02月20日。2023年1月12日,区市监局根据举报线索,依法对温州市水果批发交易市场木某某水果店进行检查,现场发现标注“怡颗莓”注册商标的蓝莓共60箱摆在店门口销售,当事人当场无法提供该批次蓝莓的授权材料及相关进货凭证。经查,当事人因法律法规意识不强,于2023年1月11日上午从金华市水果市场共购进60箱蓝莓运到其店内销售。被执法人员依法查获时,该批次标注“怡颗莓”注册商标字样的蓝莓尚未售出,违法经营的货值金额共计9000元。当事人的行为涉嫌违反《中华人民共和国商标法》第五十七条第三项的规定,区市监局依法没收60箱蓝莓,并处以罚款13500元。

【案件点评】

普通水果贴上洋商标成“洋水果”,既对消费者构成误导,也侵犯消费者的知情权,构成欺诈和误导消费者的违法行为。该案发生在春节期间的温州水果批发源头市场,案件查处直击水果热销时期的假冒产品市场乱象。在此提醒经营主体要守牢底线,充分保障消费者权益,确保消费者采购水果的品牌真实性。

案例六:温州某机电工程有限公司涉嫌销售侵犯注册商标专用权的商品案

【案情简介】

2024年3月25日,区市监局根据举报线索,对温州某机电工程有限公司在新桥街道某仓储公司承租的电器仓库进行检查,现场发现库存型号PH-2528DE、标注“Paloma”字样的回水器32台,涉嫌销售侵犯注册商标专用权商品。经查明,当事人于2022年5月从其他途径购入600台PH-2528DE、标注“Paloma”字样的回水器,该型号百乐满回水器已在2020年底停产。当事人在明知产品已停产的情况下,仍进行销售。经东莞市某机电有限公司工作人员现场鉴定,该产品为假冒产品,涉案金额达60余万元。当事人的行为违反了《中华人民共和国商标法》第五十七条第一款第三项的相关规定,且涉案金额巨大,区市监局依法将该案件移送公安机关处理。

【案件点评】

品牌销售商知假售假,本案当事人作为百乐满品牌地区销售商,在明知产品停产的情况下,仍然购入假冒产品进行销售,欺骗消费者。市监部门重拳出击,有力维护消费者权益。

案例七:仙岩某化油器厂侵犯注册商标专用权案

【案情简介】

2023年3月31日,区市监局根据举报线索,对仙岩某化油器厂进行检查,发现当事人涉嫌生产侵犯注册商标专用权的化油器,生产标有与商标注册证号第18251806号、第1482709号相同图形标志的化油器共2000只,上述化油器均未销售,销售单价21.7元,货值43400元。商标注册证号第18251806号、第1482709号的商标核定使用商品/服务项目第7类车辆用化油器,商标所有人为日立安斯泰莫株式会社。当事人未取得商标且未经商标注册人许可,将以上两个注册商标进行组合使用,在同一种商品车辆化油器上使用与其注册商标相同的商标,属于侵犯注册商标专用权。当事人的行为违反《中华人民共和国商标法》第五十七条第(一)项,2023年6月14日,区市监局依法对当事人作出没收涉案化油器2000只、罚款90000元的行政处罚。

【案件点评】

汽车零配件事关车辆安全,制售假冒汽车配件危害极大。该案的查办,有力震慑了侵权违法行为,保障权利人的合法权益。区市监局聚焦知识产权领域突出问题,严肃查处各领域、各环节侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品的违法行为,着力营造公平有序的市场经营环境。

案例八:苏州某建筑工程有限公司侵犯注册商标专用权案

【案情简介】

2023年9月28日,区市监局根据举报线索,对茶山街道某处施工场地开展现场检查,发现当事人苏州某建筑工程有限公司正在装修使用的KOHLER(科勒)洁具涉嫌经营使用侵犯注册商标专用权商品。经查明,当事人于2023年6月与某建设有限公司签订《专业分包合同》,全权分包茶山街道某工程的装修工程部分,其中包括卫生间的洁具采购与安装,合同要求洁具“KOHLER”“TOTO”等品牌。当事人采购了一批印有“KOHLER”字样的洁具,其中包含小便池、布池、座便器、蹲便器、盖板、水箱台盆等65个,共计货值8.1376万元。当事人提供的进货来源无法查实,无法证明自己是合法取得相关有效的手续及品牌授权资质。经鉴定,这批印有“KOHLER”字样的洁具为假冒产品。当事人的上述行为违反《中华人民共和国商标法》第五十七条第三项的规定,属于经营侵犯注册商标专用权。2024年2月4日,区市监局依法对苏州某建筑工程有限公司经营侵犯注册商标专用权商品的行为作出罚款22万元的行政处罚。

【案件点评】

本案是一起销售仿冒国际知名品牌商品的商标违法案件。当事人购进的商品为假冒知名商标商品,并且转销他人,侵害上述知名商标声誉和权利人合法利益,破坏市场经济秩序。市场监管部门有力打击“傍名牌”“搭便车”等不诚信知识产权侵权行为,维护知名品牌的声誉及相关企业合法权益,为营造良好营商环境和保护外资企业知识产权提供法治保障。