博物馆工作人员正在讲解

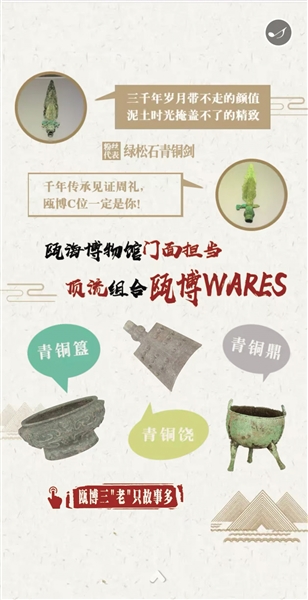

瓯海博物馆设计的趣味互动界面

学生正在展厅里搭帐篷(图片由受访对象提供)

■记者 章珈璐 文/图

提起博物馆,首先映入脑海的或许是历史悠久的文物与颇具专业性的工作人员。但随着经济社会日新月异,博物馆的职能也在不断迭代,越来越多的博物馆加入了利用自身馆藏进行知识再生产的队伍,瓯海博物馆也在其中。

近年来,瓯海博物馆开辟馆校合作,营造第二课堂,打造的“瓯地文博之夜”文化游学成为全市中小学开展社会实践的网红打卡地。读城、观器、见己,越来越多的瓯海人通过瓯海博物馆读懂瓯海的温度,增强文化自信。

幕启:新城新馆新生力

2001年瓯海行政区划调整,使瓯海博物馆前身瓯海区文博馆的旧有馆藏一分为二,归属于瓯海区的文物因条件限制移至温州博物馆库房寄存。后来瓯海博物馆定址瓯海行政中心10号楼,并于2016年5月完成馆内陈列布置,免费对外开放。

2016年4月27日,是瓯海文物的“回家日”。当天公安压阵,行车过程中1辆警务车开路,1辆武警用车殿后,5辆文物藏品运送车按照编号保持间距统一行进。每辆文物藏品运送车均配备1名武警和1名区博物馆工作人员,车内人员密切关注文物箱情况,每个节点环环相扣、责任到岗。就这样,2000余件瓯海文物安全到了自己的新家。

瓯海博物馆里的“新伙伴”还在持续增加,其中向社会征集成为了新文物的重要来源。瓯海博物馆征集文物有讲究,陈列保管部的张诗柔介绍道:“我们是一个地方性质的博物馆,所以对自己的定位很明确,就是要做地方的历史。我们征集的展品主要围绕瓯海,部分专题展览考虑到丰富性,会把文物征集范围扩大到温州或与温州有交集的人与地方。”

除了文物征集外,瓯海博物馆的展览陈列也不简单。为了增加观展的互动性与趣味性,瓯海博物馆建馆之初就引入了AR、投影、触摸屏等多种互动展项,今年还尝试将元宇宙AR体验与展览相结合。

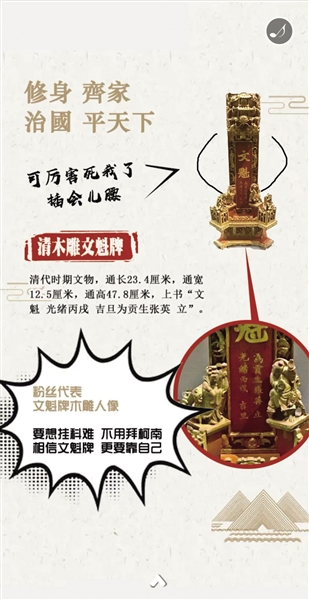

仙岩街道穗丰大墓出土的文物是瓯海博物馆最重要的一批馆藏,这座土墩墓出土了大批青铜礼乐器、兵器和玉饰品,其器物品种之多、规格之高使相关考古专家推测墓主人应为东瓯贵族。为了让这座墓的信息更加“可读”,瓯海博物馆通过沙盘模型,复原这座大墓两三千年前的“海葬”场景,并将复制文物出土情况的墙体与相关科普视频结合,讲明出土器物纹样、形制与用途的同时,也拉近了观众与文物的距离。

除了固定的基本陈列展外,瓯海博物馆每年还有6场左右的临时展览。面对这类周期短、更新快的展览,瓯海博物馆细挖展览的趣味性,以展览主题为衍生元素配套相关的体验活动。如《红船从“浙”里起航——中国共产党在浙江(1921-1949)》临展开放期间,瓯海博物馆策划了陶艺风铃制作和“红色文物”软陶捏制等手作体验;正在进行的《我的那些“锁”事》展览,策展人员设计了包括拼鲁班锁在内的7个互动点位,邀请观众亲自解码“锁”文化,完成打卡任务还能赢得瓯海博物馆独立设计的文创礼品。

重构:有趣有料有亮点

“博物馆需服务于社会”,瓯海博物馆很好地践行了国际博物馆协会提出的这一原则。如果说展览的陈列设计是链接藏品与观众之间的工作,那么博物馆的宣传与教育则是一项对外业务。

近年来,瓯海博物馆开辟馆校合作与社区合作,通过开展讲座、课程与移动展览的方式传播瓯海历史人文。同时,营造第二课堂也是瓯海博物馆的重要举措,目前该馆已与全区20多所中小学建立合作关系。为了更好地匹配校本课程,去年该馆联合瓯海外国语学校出版了《博课——瓯地寻宝》的社教读本,其中“初心”篇聚焦瓯海博物馆镇馆之宝穗丰大墓青铜礼器,“责任”篇围绕瓯海西山净水河出土的千年独木舟。全书从文物的讲解延伸到其背后的历史故事,穿插的文物拼贴、彩绘涂鸦等环节兼顾知识性与可玩性,让孩子不仅能了解文博“是什么”,还能认识传承“为什么”。

除了分校、分时段向全区中小学推出特色课程,瓯海博物馆每周还对全区中小学固定开展免费讲解、体验、参观等社会教育活动,用沉浸式的导览向学生传播文博知识,打开孩子们课本之外的眼界。

青少年是博物馆教育的重要对象,而生冷的信息灌输并不符合孩子的天性。为了让文博知识寓教于乐,瓯海博物馆启用动态的教育活动,让躺在展柜中的文物藏品活起来。“闹闹国宝少年剧团”便是尝试之一,该剧团定期对外招募小演员,通过创排激发少年儿童对文博本身的求知欲,“剧团以儿童的视角探索历史故事,再通过专业戏剧老师的集训,引导孩子将文字知识改编成舞台剧,最终用汇演的方式向观众演绎文物背后的故事,让文物‘开口说话’。目前小演员们已自编、自导、自演了4个剧目,剧团的培训也是公益性的。”该馆社会教育部的张温娴说。

除了围绕馆内的可移动文物设计活动,瓯海博物馆还带着孩子走到户外接触古建筑、古桥、石碑等不可移动文物。“博课37℃研学游”就是立足瓯海的“不可移动文物”及其他典型建筑、文博场馆的研学项目。该项目邀请专家带领学生走读“故乡的山水人文”,通过“实地讲解+实操练习+实景体验”的方式,有温度、接地气地解读瓯地历史。

前行:常见常新常邂逅

两天一夜、横跨温杭两地,不仅能近距离接触文物还能体验非遗手作。很难想象这样丰富的游学居然是免费的,但却在瓯海博物馆的自有文化品牌“瓯地文博之夜”中发生了。

2017年底,瓯海博物馆首次尝试“瓯地文博之夜”这一横跨24小时的社会教育服务课程,率全市之先开设博物馆过夜、沉浸式体验文博24小时的活动。瓯海博物馆的负责人这样拆解“瓯地文博之夜”的缘起:“博物馆的文物一定要让学生能够亲近,用孩子能够听得懂的方式讲解。如果一堂课达到不了,我们就把时间放大到一天,把孩子留下来。这一天得有住的地方,那我们就在博物馆夜宿搭帐篷。”但在博物馆过夜要考虑到文物与孩子的安全,这是严肃且复杂的,甚至被同行视为大胆的决定。瓯海博物馆顶住压力,在每次过夜活动前检查所有柜体,在转角处安装软包,特殊的地方还会设置护栏。博物馆会给每6名参与活动的孩子指派一名安保人员跟随,他们不仅保证活动的有序性,还将参与到整体活动中来。如今,瓯海博物馆的多数安保人员除了能够完成日常的安保检查外,还能引导观众参与博物馆活动。

经过6年的沉淀,“瓯地文博之夜”已突破“24小时”的时间轴线,发展成了两天一夜的活动。上个月刚完成的第12期“瓯地文博之夜”,瓯海博物馆还带着学生去了杭州的良渚博物馆,特邀良渚博物馆馆长马东峰发表“良渚时间”的开营致辞。瓯博的负责人相信以后这样的机会将越来越多:“我想把好的资源给孩子,让孩子们从瓯海走向全国。未来我们还会去更多的博物馆,让孩子看更大的世界、见更多的人。像我们8月中旬即将进行的第13期活动将以启蒙礼为主轴,让高中应届毕业学子和一年级的新苗进行互动,使‘漫漫求学路’具象化。当期还有沉浸的科举体验,孩子们通过回答与温州相关的文史知识过关斩将,赢得童生、贡生、秀才等相应品级的科举通关证。”

常见常新的活动让观众愿意与瓯海博物馆多一次邂逅,去年该馆举办社会教育活动143次,年度参观人次破15万人次。未来,瓯海博物馆将不断推陈出新、与时俱进,潜移默化地让逛博物馆成为瓯海人的一种习惯。