参加非遗展会

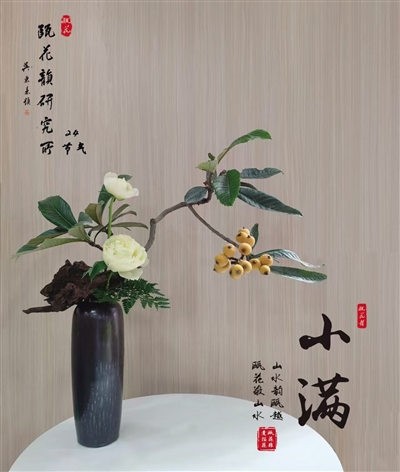

作品《小满》

央视采访

■记者 章珈璐

温州花卉资源丰富,10年前就已有400余种花木,其中仅山茶花就有100多种。温州办民俗活动喜欢供花,也常有文人雅士喜欢在家插花赏玩。早年间有花农肩挑手提,携盆花、切花在各个菜市场门口叫卖,其中又以茉莉花和山茶花数量最多,这是温州较早的花卉经济。

这些“冷知识”,在“瓯海传统插花技艺”项目非物质文化遗产代表性传承人王少少眼里,却是非常珍贵的。这位深耕花艺10余年的花艺师,坚信真正的文化自信,不是简单地复制传统,而是汲取跨文化养分,让新花在本土绽放。

新非遗里的守正创新

在投身花艺事业前,王少少换过许多工作:“我是幼师毕业,中间还做过婚庆策划、广告、少儿电影等。”丰富的经历造就她敏锐的市场嗅觉。2011年,接受完系统花艺培训的王少少,将其积累的活动思维和传播逻辑嫁接到自己的花店里。

“我是温州做花店沙龙的第一人。”王少少略带自豪与俏皮:“刚开始是觉得花不好卖,做沙龙能带动花的销量,后来发现沙龙也是一个很好的链接方法。”从同行到客群,一条产业的上下游通过活动聚集在一起,碰撞出新的可能性。王少少对同行持开放态度,坚信把蛋糕做大才能一起过得更好。她笑着调侃:“也许和我们是新认定的非遗有关系。”

她说:“我们温州现在有七个‘瓯’,瓯柑、瓯窑、瓯塑、瓯绣、瓯剧、瓯菜、瓯花。但很多人都不知道瓯花也是非遗。”2023年,瓯海传统插花技艺被列入第八批瓯海区非物质文化遗产代表性名录。在此之前,它并没有成熟的历史谱系。也就是说,瓯花被认定为非遗,王少少功不可没。而这一切,都要从一次文化觉醒说起。

2016年,王少少前往日本进修花艺。在东京的花艺展厅里,她看到日本匠人将德国技法与中国花道融合成“草月流”,当时就被一种使命感击中:“我想日本既然能把别国的技法融汇成自己的东西。那我们温州能不能有自己的花艺流派呢?”

王少少喜欢参加进修,与全球各地的知名花艺师交流,能更了解花艺的前沿动态。只是部分同行对异域技法的盲目崇拜,也曾让王少少感到刺痛。以此为契机,回国后的王少少下定决心投身创新本土花艺之中。

没有文化底蕴的创意容易被机械复制,她决定理论先行。2017年底,王少少创建“瓯花韵插花艺术研究所”,致力于以瓯海传统插花艺术为核心,鼓励大家追随自然、追随内心、追随生活,创作瓯文化的生活艺术。同时,也开启了7年探寻瓯花脉络的旅程。

7年的时间里,她查询古籍资料,访问民俗专家,一点一点地拼凑出瓯花编年史。“也是缘分,我在调研过程中,发现我的祖籍竟然是有‘花城’之称的丽岙。”王少少的太爷爷以种植中草药为业,在上山采摘药卉时,他的女儿也就是王少少的奶奶总会跟随前往,并带回好看的花朵插在家中的碗杯瓶盆中。这一行为看似简单,却蕴藏着对生活的热爱,奶奶一插便插了大半辈子。

后来妈妈嫁过来,受婆婆的影响也爱上了插花。王少少的记忆中,瓯海的许多民俗活动都喜欢用盆栽和插花营造氛围,妈妈常被各处邀请去插花。“所以我想,我最后决定留在花艺领域,也是因为家族传承吧。”她笑着说。

旧传统中的美学重组

温州冬无严寒,夏无酷暑,举目四野皆有花。以漆器、瓯瓷为代表的瓯越器物,在生活应用的同时,也成为栽种、插制花卉的容器。也许是花儿太过易得,人们便忽略了鲜艳背后也藏着文化密码。

王少少提出要把瓯花申报为非遗时,最先迎来的却是质疑。她只能更系统地梳理资料:从插花的历史,到我市有多少种花,再到温州的花卉经济何时产生。王少少收集的数据翔实,论证逻辑严密,让许多人改变了态度。去年,她的研究成果《瓯越传统插花艺术》出版了,有位曾经质疑瓯花是否能打上传统标签的学者给她写了序,并表示:“瓯花情怀,也必将得到更多人的认可。”

“我希望瓯花能让人感觉到温州的山水之美。”王少少说。为此,她的作品分设“雁山系”“楠水系”“灵韵系”。雁山系以雁荡山的奇秀山水为灵感,大量使用乔木、灌木、地被植物,营造精灵般的轻盈与深山感的空灵;楠水系以楠溪江边的永嘉山村为灵感,截取田间摇曳的狗尾巴草、水边随风飘荡的芦苇、林间青翠遒劲的枝桠等,让乡村野趣跃然眼前;灵韵系则来源于曾出任永嘉太守的山水诗鼻祖——谢灵运,作品风格简朴素雅,重诗情和意境,将人们带入一个清幽绝俗的山水风光里。

“我认为作品的神韵很重要,花要做得灵动。”她展示着:“你看‘小满’这个作品,就是下面的花在看上面的花,上面的花看枇杷,枇杷又回望花。”自然不是孤立的个体,其中生灵的交互汇聚成了故事感。因此,王少少不喜欢学员在插花时用铁丝强扭植株弯度,认为过于模板化会让作品少了自然趣味。

在坚守中打开边界

现在,王少少越发繁忙。同行取经、商业合作、基层调研,她几乎来者不拒,以开放的态度悦纳多样的可能性。接受采访的那天,她送走了6拨客人。

“我们前段时间在做非遗夜校,有的非遗代表性传承人会担心他们的手艺被学走后会多一个同行竞争,但我觉得这是多一种链接,你们可以一起开发出新的玩法。我也觉得行业本就要不断更新迭代,这样你才能保证自己永葆竞争力。”王少少说。

非遗进校园,带着孩子们参与专业的插花比赛,拓展职业道路;名师带徒,保持每年在花艺培训技术上至少输出20人,为产业赋能;非遗进乡村,致力打造“花+”衍生产业链,带动百余位农村妇女就业,员工每人增收5000元以上;商业共创,以花为核心融入其他文创产品,开设花膳、中药插花等赛道,让技艺不再束之高阁,而是带上指尖的温度……王少少乐于拓展自己的交际图谱,让交换名片变成商业共生。

“我认为非遗传承绝对是要敞开大门的。”王少少说。之前有位民俗老师给她分享了《人日有雪竹间种兰》这首诗,其中有句写兰花的诗句吸引了她:“花点黄金胜,丛依碧玉竿。”王少少本就喜欢兰花,认为它不与百花争艳,在喧嚣中坚守自我。生命力顽强的兰花,配上忠贞的碧色竹竿,无形中勾勒出了王少少对团队的向往——坚韧、团结。于是,她将这句诗化作了“华、典、黄、金、胜、丛、依、碧、玉、甘”十个字,作为收徒之后的辈分排序。“就和德云社一样,一个个收进来、教学问,这样团队不就越来越大了吗?”王少少兴致勃勃地分享道。

(图片由受访对象提供)